" Carbon Brief就指出,整體來說,在歐洲上路的電動車,因為低碳再生能源已在發電結構裡佔有高比例,讓該部車整個生命週期的碳排,會比內燃汽車明顯較低。不過,在以燃煤發電為主的區域,像是亞洲國家,電動車的減碳效益就不明顯,生命週期的碳排可能會與一般高效率傳統汽車(油電混合車)相近。"

2020年2月27日 星期四

電動車有多低碳?跟著Carbon Brief一起查驗看看

2020年2月3日 星期一

產業節能大趨勢(下):數位化時代來臨

"在法律方面,必須確保數據和網際網絡的安全性,藉此增強能源用戶對數位技術的信任,接著再透過數位基礎設施、市場機制及激勵措施的建立,確保所有利害關係人公平使用這些科技,讓能源市場越來越重視數位服務。當然,產業內部也一定要有相對應的人才培育,才有辦法駕馭這些新技術。"

文/葉乃箏(台大風險社會與政策研究中心 助理研究員)

上一篇透過分析國際能源總署(IEA)《能源效率2019》(Energy Efficiency 2019)報告,讓讀者一窺帶動產業能效改善的政策工具,接下來要介紹的是本篇報告的另一個亮點:如何用數位化科技達到節能。

新科技誕生 帶來新興節能潛力

據IEA估計,數位化、網絡和服務器的耗電量約達每年4,600億度,相當於2018年全球電力需求的2%,其中最惡名昭彰的例子是,比特幣(Bitcoin)挖礦所產生的高耗能。不過,報告同時也強調數位化確實為各部門帶來顯著節電效果,因此,究竟這些新科技是造就節能還是耗能,先別那麼快蓋棺定論。

2020年1月31日 星期五

產業節能大趨勢(上):全球多管齊下的治理

"這一年產業龍頭的「綠色動員」,對國際氣候社群來說,無疑是看到了一點希望,特別是在一些令人挫敗的時刻,像是氣候談判屢屢失敗、全球能源效率改善從之前的2.9%下滑至2018年的1.2%,都適時起了鼓舞人心的作用。不過喊出願景很簡單,真正要如何讓目標落地,還得靠各種助力。"

2019年12月23日 星期一

IEA新數據:全球能效改善比例持續下降

"即使巴黎氣候高峰會那年(2015),能源密集度的降幅曾逼近3%這個數字,但接下來2016及2017年的能源密集度改善一路下滑,去年甚至創新紀錄,來到1.2%谷底,與3%目標相去甚遠!"

|

| (Source: kalafoto - Fotolia) |

文/詹詒絜(台達電子文教基金會高級專員)

對抗氣候變遷有千百種方案,其中能源效率被視為「隱形能源」,是公認最重要、最具有開採價值的「第一順位能源」(first fuel)。國際能源總署(IEA)就曾預估,如果每年全球能源密集度能夠降低3%,用更少的初級能源(如:煤、石油、天然氣、陽光等)去創造更高的生產毛額(GDP),是可以實現《巴黎協定》裡的溫室氣體減排目標。

2019年12月9日 星期一

2019年11月18日 星期一

玄關的郵箱怎變化?——日本房產業者防止再宅配方案

2019年10月14日 星期一

“你知道嗎?有兩成的宅配會再送一次以上喔。”—日本宅配減碳活動介紹

"日本近年透過通訊的貨物買賣急速增加,其中以網購為大宗,2017年開始的一項調查顯示,約15%會再送一次,包括前者在內,約兩成的宅配會再送一次以上,為社會帶來鉅額的損失。因此增加的工作量,相當於1.8億工作時數,或一年9萬名駕駛的人力。車輛因此增加的碳排,約42噸CO2!"

2019年10月7日 星期一

ACEEE工業年會登場 揭密節能大絕招

"他陳列了許多國際上的成功案例,證明能源效率是「數量擴張」且「成本下降」的資源,但要掘出這股低成本又無窮的潛力,須靠一套整合設計。"

美國能效經濟委員會(ACEEE)成立至今近40年,對於美國的工業、建築、交通等各部門能效標準和推動政策提供許多建言。

文/台達電子文教基金會 高級專員 詹詒絜

一向以來,工業部門被視為台灣的用電大宗,若翻開能源局的統計手冊,會發現從1998到2018年這段期間以來,工業部門的總用電量是翻倍增長,去年甚至吃了國內所有電力消費的56%!而國際上,被譽為能源字典的《2018世界能源展望》(World Energy Outlook 2018)也指出,全球能源消耗有29%來自於工業,是個名副其實的吃電黑洞。

對此,全球有不少非政府組織及智庫專門為工業部門調配省電藥方,其中頗具盛名的「美國能效經濟委員會」(American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE),每隔兩年還會舉行一次工業節能年會,召集許多政府代表、能源顧問公司、企業主、學術單位等,互相分享能效推動方法。今年八月,年會在數次蟬聯永續城市風雲榜的波特蘭登場,筆者特別赴西方取經,汲取海外節能新知。

一向以來,工業部門被視為台灣的用電大宗,若翻開能源局的統計手冊,會發現從1998到2018年這段期間以來,工業部門的總用電量是翻倍增長,去年甚至吃了國內所有電力消費的56%!而國際上,被譽為能源字典的《2018世界能源展望》(World Energy Outlook 2018)也指出,全球能源消耗有29%來自於工業,是個名副其實的吃電黑洞。

對此,全球有不少非政府組織及智庫專門為工業部門調配省電藥方,其中頗具盛名的「美國能效經濟委員會」(American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE),每隔兩年還會舉行一次工業節能年會,召集許多政府代表、能源顧問公司、企業主、學術單位等,互相分享能效推動方法。今年八月,年會在數次蟬聯永續城市風雲榜的波特蘭登場,筆者特別赴西方取經,汲取海外節能新知。

2019年8月20日 星期二

2019年6月28日 星期五

與萬物和諧共存——綠建築教堂的精神與設計

"為了傳達與大自然之間的和諧,園區特別將大片的生態綠地,留給花草生物棲息。其中,建築體在總基地面積的占比,竟然還不到三分之一!對此,一手精心策畫園區的涂建築師說:「方濟的精神是在物質上只取剛剛好自己夠用的,這個園區一樣也是如此,當我們不需要這麼多人為空間時,何不還地於自然呢?」"

位於桃園大溪的天主教方濟生活園區,已有逾60年的歷史

圖:詹詒絜

文/台達電子文教基金會 高級專員 詹詒絜

四月底的這個下午,外面溫度已上飆至攝氏32度,人坐在天主教方濟生活園區裡,沒有冷氣,仍可感受到微風吹來的涼爽感。

這個走過一甲子歲月的園區,坐落於被譽為桃園人的後花園:大溪,1953年由方濟會神父的營造下成立,長期在當地傳揚福音、為大溪居民與原住民服務。隨著時光流逝,年老的舊教堂已禁不起整修,2009年舊聖堂決定重新動工,摒除常見的羅馬式風格,轉而打造一個謙卑、節能的現代聖堂。如今建築體的樸實度及簡潔感,讓人偶爾從主幹道康莊路驅車經過,稍微一個不注意,便會錯過。

2019年6月21日 星期五

氣候模範生的下一步─德國氣候行動法

"2018年德國大選後,國家組成聯合政府並達成了新的協議,除再次確認國內本身、歐盟與巴黎協定下的減量承諾,並延續2050氣候行動計畫中,成立廢煤委員會的決定外,也將另於運輸、建築部門各自組成委員會,以更兼容廣泛的方式討論各部門政策。"

(圖片來源: Deutsche Welle on flickr, CC BY-NC 2.0)

文/倪茂庭 (台灣大學風險社會與政策研究中心 助理研究員)

長久以來,德國被視為能源轉型、對抗氣候變遷行動的先驅典範國家,總理梅克爾甚至被稱為「氣候總理」(Climate Chancellor)。然而,檢視歷史,過去德國的氣候變遷法規、政策處散落於各國際、國家及地方層級的自治規範中,從未有以單一專法或綱要式的立法模式作為德國氣候變遷行動的經緯。

2019年4月3日 星期三

有涼有亮的日本窗戶節能

"早前日本能源產業界已意識到,「抑制能源消費的智慧及技術,今後將在全球創造20兆美元的財富」。日本東麗集團在今年1月發表,能夠降低空調電力39%的隔熱薄膜,在保持窗戶的透明程度的同時,遮熱程度達世界最高水準。"

文/宋瑞文

從自家住屋、交通工具,到公共建築,窗戶是我們日常熟悉的裝潢物件;就像太陽大時,咖啡廳會拉下遮陽簾一樣,窗戶會透熱、消耗空調,做好窗戶隔熱,是節能對策的要點。

日本東麗集團在今年1月發表,能夠降低空調電力39%的隔熱薄膜,在保持窗戶的透明程度的同時,遮熱程度達世界最高水準。過去,隔熱薄膜為了反射紅外線,薄膜會有顏色而不透明,影響窗戶的美觀,並成為廠商的難題。

過去東麗自己的產品也是如此,但透過奈米積層技術,以新的堆疊方式,疊合奈米規格的數百數千薄膜,維持高透明度,並且隔熱程度超出現有產品水準。東麗的新隔熱薄膜,和普通透明玻璃相比,可以降低39%的空調電力,若和市售一般薄膜相比,能再降低11%的空調負荷。

2019年3月3日 星期日

全球城市排碳榜揭曉,氣候行動板塊大位移

"城市產生的碳足跡約有1/3來自公共交通和建築等基礎設施,只要當局對症下藥,把公共運輸系統(公車、火車、地鐵等)轉換到更低碳的能源,或針對住宅樓宇設定必須遵守的能源效率標準,就可降低至少25%的排放量。"

(攝影:高宜凡)

文/高宜凡

城市,早該是抵禦全球暖化和氣候變遷的主要戰場。翻開聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2014年的統計,城市地區集中了全球54%的人口數量,每年消耗超過七成能源,名列前茅的600個大城市,合計貢獻全世界約六成的GDP,無論就環境負荷或經濟貢獻等條件考量,城市的確是主管當局必須優先管制的減碳重心。

事實上,從全球暖化引發的一連串風險因子來看,城市更是首當其衝,全球超過90%的主要城市(從首都、大港口、到工商重鎮)皆位居沿海區域,一旦氣候變遷加劇海平面上升和極端氣候災變,相關衝擊可想而知。如不久前盛大舉辦亞運的印尼,原本全國上下還沈醉在時隔56年(繼1962年後)再次舉辦該盛會的喜悅,想不到被萬隆理工大學(ITB)的研究潑了一盆冷水。該團隊研究發現,日益嚴重的氣候災難(海平面上升、豪雨成災、洪水氾濫等),加上當地長年超抽地下水,到了2050年,整個雅加達可能有一半會泡在水中,成為世界上第一個被水淹沒的首都。

首爾名列全球城市排碳量榜首,前20名高排碳城市即有13座位於亞洲(含中東)地區。

(圖片來源:WEF)

2019年1月16日 星期三

GCAS報佳音,27大城減碳奏效

"根據知名倡議組織C40的統計,國際有27個大城排碳量皆從2012年起逐年下降,如今約比高峰期減碳一成。更令人振奮的好消息是,這些城市的經濟並未因此被拖垮,不僅每年維持3%的平均成長率,人口也同步增加1.4%。"

Emissions have already peaked in 27 cities. https://t.co/GTVUZaZ5EV @WIRED #BidensBriefing pic.twitter.com/tkO5HMk0Ir— Biden's Briefing (@bidensbriefing) October 3, 2018

文/王一方

2018年底在加州盛大舉辦的第一屆「全球氣候行動峰會」(Global Climate Action Summit,簡稱GCAS),最讓人振奮的消息並非來自中央政府,而是散落各地的城市。

從北美、澳洲、到歐洲各國,此刻已有27個全球一線城市,都跨越了「排放零成長」的里程碑。現任巴黎市長、也是C40氣候領導組主席的伊達戈(Anne Hidalgo)高呼:「27個城市同時達到排放零成長,無疑是非凡的成就!」

2019年1月7日 星期一

2018年12月19日 星期三

政院訂六大部門三階段減碳執行方案 第一階段2020年減碳2%

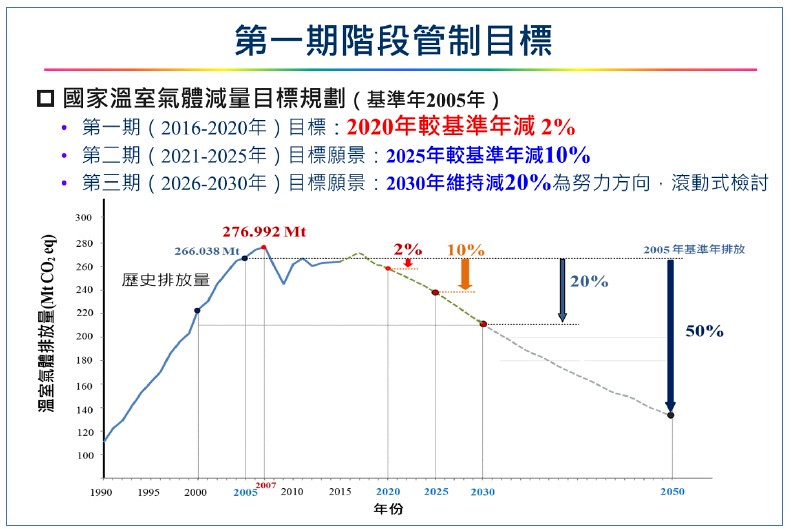

"行政院於2018年1月核定第一期(2016至2020年)溫室氣體階段管制目標,並採減碳採初期較少,後期加速的方式。第一階段分三期: 2020年較基準年(2005年)減2%、2025年減10%、2030年減20%。"

溫室氣體減量期程。圖表來源:環保署

文/陳文姿

第24屆聯合國氣候大會(COP24)上週在波蘭舉行,台灣的減碳作為倍受質疑。事實上2016年制定的《溫室氣體減量及管理法》明確定下以2005年為基準,2050年排放量降至基準年50%以下的目標。但具體行動在哪裡?能源、製造、運輸、住商、農業、環境六大部門又該分擔多少責任?

經過三年多,行政院在10月間核定施行「溫室氣體排放管制行動方案」終於給出答案。六大部門敲定行動方案與指標,確保達到第一期的目標:2020年較基準年減2%。

2018年11月20日 星期二

【進擊的荷蘭一】2050年減碳95%!荷蘭催生全球最有野心的氣候法

"政府愈早釋出轉型的明確訊號,就愈能降低企業投資的不確定性。「從市場穩定性和未來競爭力的國際發展來看,政府提出明確的氣候決策和法案是必要的。」"

(作者攝)

文/賴慧玲

荷蘭,一個以圩田上古老風車讓人留下印象的國家,近兩年悄悄掀起一場氣候與能源的革命。

在再生能源表現上,荷蘭過去只算歐盟各國的後段班;2015年還因減碳不力,在氣候官司中吞下敗訴,成為一時熱聞。如今,這些差強人意的印象開始翻轉。自2017年10月新聯合政府上台後,荷蘭一洗後段班形象:不只宣示要在2030年前淘汰燃煤電廠,還推出歐洲最具野心的離岸風機計畫之一,隨後於2018年6月提出至今減碳目標最高的「氣候法」草案。

荷蘭如何擠進氣候行動領先群?為何選擇押寶再生能源;而非自產豐富的天然氣? 核能又在當中扮演什麼角色?本系列報導從這三個提問出發,採訪荷蘭官方、國會議員、能源專家與環境團體的看法,探索荷蘭在氣候變遷挑戰下的抉擇與取捨。

2018年10月29日 星期一

率先成為全球百大「減碳企業」 台灣唯一代表是這家

"《企業再進化:天下企業公民100強》——2018年CSR年鑑即將出版,CSR@天下帶您搶先看。蟬聯3年龍頭的台達電子,是台灣第一家、全球前100家完成SBTi減碳標準核可的企業。SBTi是什麼?台達如何做到?"

圖片來源:黃明堂

繼2015年底,前往聯合國巴黎氣候峰會(COP 21)舉行週邊會議與綠建築展後,台達電子再度在台灣的環境永續路上寫下新篇章,成為全球首先進入前百大最積極減碳企業的唯一台灣代表。

2017年12月,台達通過科學基礎目標倡議組織(SBTi)符合性審查,成為台灣第一家、全世界前100家完成科學基礎目標訂定並通過核可的企業。

「這很難!」台北科技大學環境工程與管理研究所特聘教授胡憲倫說,一般是嘴巴喊一喊,或自己訂減量目標,台達這是把自家的營運攤開,接受國際上用科學制定的標準下去做的「硬功夫」,「是走在環境永續的趨勢之先。」

是的,就是這股開路先鋒的氣勢,在2018年「天下企業公民獎」,台達連續第三年蟬聯大型企業組龍頭寶座。在競爭尤為激烈的大型企業組要擠入前10名,除了基本面都做了之外,決定名次的關鍵往往就是各CSR專案的指標性與影響力。

2018年10月12日 星期五

味精公司也永續【下篇】解決企業痛點,同時改善環境!

"味之素希望未來連農作物原料(如甘蔗、米糠、稻桿)的殘渣,或者原本無法利用的剩餘食材,都能透過「生質糖化」技術轉為糖份,繼續循環投入生產過程。"

(圖片來源:味之素永續經營報告書)

文/宋瑞文

前兩回介紹了日本調味料公司「味之素」,對於環境問題的認識及節能減碳的實績,最後一回的主題則是:他們如何從傳統的大型集中化生產;轉為分散式的在地生產模式,既幫企業減少成本、也減少了碳足跡。

盤點味之素的轉化路徑和執行方法,大概可分為以下三種:

一、製造「阿摩尼亞」的新方法:

味精(氨基酸)發酵過程產生的副原料:阿摩尼亞(氨),不僅是世界上產量最多的無機化合物之一,也具備廣泛用途。

可是,阿摩尼亞過去必須在大型工廠的「高溫高壓」環境才能生產,一來投資金額高,運送過程也需要特殊的搬運和儲存設備,同時拉高了物流成本和運輸碳足跡,頗令廠商頭痛。

2018年9月28日 星期五

碳棄世代十:不用常開冷氣,也能維持最佳室溫:被動式房屋為住戶省下 7 成空調電力

"被動式建築強調在不犧牲舒適的狀況下,以極少的能源與簡單的系統,維持建築物的能源服務,不僅門檻較低,更能讓消費者有感。"

文/社企流-黃思敏 核稿編輯/李沂霖、郭潔鈴

聯合國環境規劃署(UNEP)指出,全球最耗能的 3 大產業分別為:建築、交通及工業。在已開發國家當中,建築產業就消耗了 35% 以上的能源,而其中有 60% 以上的能耗來自空調用電。

然而,近年來面對逐漸加劇的氣候變遷,當全球能源的技術及產業,都快速地朝向綠色環保、永續發展的趨勢改變時,建築產業卻沒有太大的變動,普遍維持著耗能的現狀。

空調系統的出現,使建築物邁入耗能的時代。「18、19 世紀時期的傳統房屋,其實很在乎建築的物理環境,因為那個年代沒有空調系統,房子的冷與熱會直接反應到使用者身上。

21 世紀的建築節能技術理當已經提升許多,偏偏這時候發明了空調系統,所以當一棟建築物因設計不良而導致過熱或過冷,人們會把責任轉嫁到空調機制上,而加裝更多、更大的空調。」台灣被動式房屋論壇主持人葉士傑表示。

葉士傑本身為建築領域背景,他進一步分享台灣建築教育現況,以及建物常見的不良設計:「在歐美,建築物理與節能被視為最基本的訓練;反觀台灣,甚至是日本,多半還是專注於造型美學或文化設計。我們會去模仿歐美建築物的外觀,歐洲建物立面上會希望能將陽光引進室內,然而台灣應該要先做好遮陽,否則將導致非常高的空調能耗;又或者台灣經常為了爭取更大的室內使用面積,而把外牆的斷熱材料拿掉,導致使用者必須開空調降溫,而在室內外溫差大的情況下,就會產生不舒適的感覺。」

聯合國環境規劃署(UNEP)指出,全球最耗能的 3 大產業分別為:建築、交通及工業。在已開發國家當中,建築產業就消耗了 35% 以上的能源,而其中有 60% 以上的能耗來自空調用電。

然而,近年來面對逐漸加劇的氣候變遷,當全球能源的技術及產業,都快速地朝向綠色環保、永續發展的趨勢改變時,建築產業卻沒有太大的變動,普遍維持著耗能的現狀。

空調系統的出現,使建築物邁入耗能的時代。「18、19 世紀時期的傳統房屋,其實很在乎建築的物理環境,因為那個年代沒有空調系統,房子的冷與熱會直接反應到使用者身上。

21 世紀的建築節能技術理當已經提升許多,偏偏這時候發明了空調系統,所以當一棟建築物因設計不良而導致過熱或過冷,人們會把責任轉嫁到空調機制上,而加裝更多、更大的空調。」台灣被動式房屋論壇主持人葉士傑表示。

葉士傑本身為建築領域背景,他進一步分享台灣建築教育現況,以及建物常見的不良設計:「在歐美,建築物理與節能被視為最基本的訓練;反觀台灣,甚至是日本,多半還是專注於造型美學或文化設計。我們會去模仿歐美建築物的外觀,歐洲建物立面上會希望能將陽光引進室內,然而台灣應該要先做好遮陽,否則將導致非常高的空調能耗;又或者台灣經常為了爭取更大的室內使用面積,而把外牆的斷熱材料拿掉,導致使用者必須開空調降溫,而在室內外溫差大的情況下,就會產生不舒適的感覺。」

訂閱:

文章 (Atom)