"光是台中市市區,因為建案興建時排掉的地下水估計每年起碼排掉9000萬公噸,幾乎是半座德基水庫的蓄水量。大量抽出的地下水平白流掉,在全台枯等梅雨的這個時刻,如此浪費水資源的行為格外諷刺。"

周末由於學長的邀約,帶了家中三隻迅猛龍去溪邊摸蜆,他們一向愛吃雙枚貝類,也曾經去海邊耙過文蛤,我想該是時候讓他們認識一下,其實這些小貝殼不只有在海邊而已。

"光是台中市市區,因為建案興建時排掉的地下水估計每年起碼排掉9000萬公噸,幾乎是半座德基水庫的蓄水量。大量抽出的地下水平白流掉,在全台枯等梅雨的這個時刻,如此浪費水資源的行為格外諷刺。"

"氣候變遷或災害帶來的衝擊,不僅是一次性農損,藏在背後的那些長期復元過程中對於生計,乃至於社會經濟結構的影響,才是最不堪的部分。受災的弱勢民眾,往往會反覆受災,直到他們陷入崩潰境地。"

|

| 尼泊爾 Palung山谷的農民 (UN Photo/John Isaac,1986 Flickr,CC BY-NC-ND 2.0) |

"中產階級是大經濟體的主要貢獻者,天災襲擊城市時自然會傷及中產階級的生計。若一個城市對氣候變遷衝擊較沒有韌性、較為脆弱,那麼居住其中的中產階級 也會面臨到政治、經濟與社會的不穩定性。"

|

| 2012年10月底侵襲美國紐約州的珊迪颶風造成許多城鎮受損。(Source:The National Guard via Flickr ) |

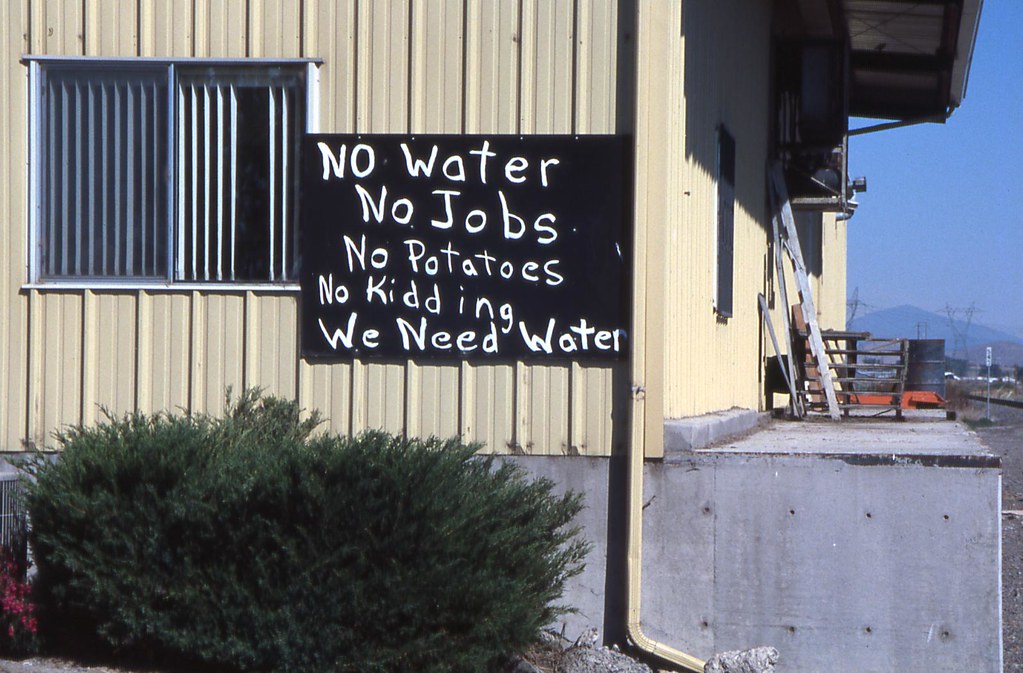

"加州仰賴洛磯山脈山頂的積雪,作為河川、湖泊最主要的水源。然而,加州的積雪已經連續第四年低於正常值。上週加州州長傑里•布朗親自宣布了 25% 的限水令。"

|

| Source:Oregon Department of Agriculture via Flickr |

"對水資源觀念而言,路徑和總量是兩個重要主軸。台灣長年的雨量足夠,一旦有適當路徑將總量導引或分散到適當地點‧‧‧讓降下的雨水能停留、儲存、使用,水就會是資源而非破壞。"

|

| 圖一:桃園台地上的埤塘零星遍布。(擷取自Google Maps) |

文/謝雯凱(台達電子文教基金會氣候與能源計畫專員)

|

| 圖/霧台鄉通往阿禮部落的道路,會遇到大規模的崩塌地。 |

文/張楊乾 (低碳生活部落格主編,本文同步刊登於2013.6.23出刊的聯合報元氣周報)

|

2011年索馬利亞嚴重旱災,避難營的婦女孩童正準備領取食物飲水。(Source: United Nations Photo)

|

文/柳中明 (中華低碳環境學會理事長)

| 2008年美國中西部水患時,小鎮Cedar Rapids的街景。圖片出處:U.S. Geological Survey Flickr相簿,依照創用原則(CC BY 2.0)分享 |

圖/那瑪夏民權國小的教室,在六月份這波豪大雨中,為當地居民提供避災的場域。(圖由民權國小提供)

圖/那瑪夏民權國小的教室,在六月份這波豪大雨中,為當地居民提供避災的場域。(圖由民權國小提供) 圖說:海綿城市示意圖:左側為大雨時,雨水全面進入城市之下,期以治洪儲水。右側為晴日,大面積水汽蒸發,冷卻都市,期以節能減碳。城市之下,則因為空氣與水流通,生命蓬勃發展,創造出地下濕地生態系統,稀釋與過濾污染物質,並捕捉汽機車排放二氧化碳,提供生態系統所需之無機碳。

圖說:海綿城市示意圖:左側為大雨時,雨水全面進入城市之下,期以治洪儲水。右側為晴日,大面積水汽蒸發,冷卻都市,期以節能減碳。城市之下,則因為空氣與水流通,生命蓬勃發展,創造出地下濕地生態系統,稀釋與過濾污染物質,並捕捉汽機車排放二氧化碳,提供生態系統所需之無機碳。